ミリ波レーダーの弱点とは?特徴や活用されているシーン

今回は、ミリ波レーダーの弱点について解説します。また、ミリ波レーダーの基礎知識や特徴、強み、活用されているシーンなどについてもご紹介していますので、ぜひ参考にご覧ください。

ミリ波レーダーの基礎知識

はじめにミリ波レーダーとは何か、基本的な概要について見ていきましょう。

ミリ波とは

電波は下記のように周波数帯ごとに区切られています(「〜300Hz」及び「300GHz〜」については省略)。

| 周波数の分類 | 波長 | 周波数 |

|---|---|---|

| 極超長波(ULF) | 1,000〜100km | 300Hz〜3kHz |

| 超長波(VLF) | 100〜10km | 3kHz〜30kHz |

| 長波(LF/LW) | 10〜1km | 30kHz〜300kHz |

| 中波(MF/MW) | 1km〜100m | 300kHz〜3MHz |

| 短波(HF/SW) | 100m〜10m | 3MHz〜30MHz |

| 超短波(VHF) | 10m〜1m | 30MHz〜300MHz |

| 極超短波(UHF) | 1m〜10cm | 300MHz〜3GHz |

| マイクロ波(SHF) | 10cm〜1cm | 3GHz〜30GHz |

| ミリ波(EHF) | 1cm〜1mm | 30GHz〜300Ghz |

ミリ波とは、波長が1mm〜10mmの間、周波数帯が30GHz〜300GHzの間に分類される電波を指し、指向性が非常に高く、伝送できる情報量が多いという特性を持ちます。

これまで主力となっていたマイクロ波が枯渇し始めたこともあり、第5世代移動通信システム(5G)への利用など、今後、主力となる電波の一つとして期待される周波数帯です。

参考:周波数帯ごとの主な用途と電波の特徴|電波利用ホームページ(総務省)

ミリ波レーダーとは

そもそもレーダーとは、電波を対象物に向かって発射し、反射波から対象物との距離や角度などを測る装置のことです。シンセサイザーで信号を生成し、TXアンテナから電波を発射。反射波をRXアンテナで受信後、IF信号に変換して計算を行う仕組みとなっています。

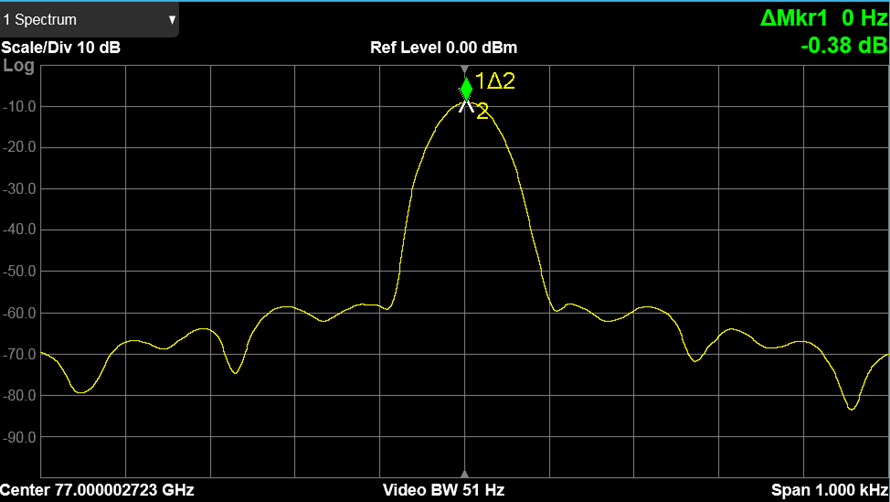

レーダーの中で発射する電波がミリ波のものをミリ波レーダーと呼び、ミリ波レーダーはさらに60GHz帯・76Ghz帯・79Ghz帯に区分けされています。

| 周波数帯 | 周波数 |

|---|---|

| 60GHz帯 | 60〜61Ghz |

| 76GHz帯 | 76〜77GHz |

| 79GHz帯 | 77〜81Ghz |

ミリ波レーダーの弱点について

あらゆる分野での活用が期待されているミリ波レーダーですが、避けられない弱点が存在します。詳しく見ていきましょう。

弱点①:対象物以外の物体に遮られる性質が強い

ミリ波レーダーの弱点として挙げられるのが、対象物以外の物体に通信が遮られる性質が強いという点です。

電波の性質上、周波数が低いほど回折(波が周波数の裏に回り込んで伝わっていくこと)しやすく、反対に周波数が高いほど物体に遮られやすくなります。そのため、ミリ波は他の周波数帯と比べてエリア設計が難しく、活用が難しいと言われています。

弱点②:極端な悪天候下で性能が低下する可能性がある

ミリ波レーダーは天候に左右されにくい方に分類されるレーダーですが、極端な悪天候下では電波が飛びにくくなるなど性能の低下が見られることがあります。

というのも、ミリ波に区分されている周波数帯の中には、電波が水蒸気や酸素分子に吸収されやすい周波数帯があり、空気中で水や酸素に電波を吸収されてしまうと、電波がそれ以上遠くに飛ばなくなるからです。

弱点③:反射率が低い物体や小さな物体の検知が難しい

ミリ波レーダーは、段ボールなどの反射率が低い物体を苦手とします。そのため、LiDARや超音波センサーなどと複合的に使用するアプローチが一般的です。

また従来のミリ波レーダーの多くは、水平分解能が低く、小さな物体や細かな形状の検知もあまり得意としません。加えて、自動運転システムで信号機などを障害物として検知する恐れがあるため、垂直方向の角度分解能もほとんどありませんでした。

しかし、最近では垂直方向の視野角を広げる流れがあり、今後は物体の輪郭をより高精度で判断できるようになると、期待が高まっています。

弱点④:近距離にある物体の検知が難しい

ミリ波レーダーは近距離・中距離・遠距離と、比較的幅広いエリアに対応する装置ですが、近すぎる距離にある物体の検知は苦手です。この弱点を補うために、例えば自動運転システムでは、超音波センサーやカメラと併用して対象物が検知できるように工夫されています。

ミリ波レーダーの特徴や強みについて

次に、ミリ波レーダーの特徴を踏まえて、強みとなる要素をご紹介していきます。

特徴と強み①:小型・軽量化が可能

アンテナのサイズは波長に応じて変わり、波長が長いほどアンテナも長くなります。

代表的なアンテナの一つ「1/4波長アンテナ」は波長の4分の1の長さが必要なアンテナですが、例えば波長が1kmの長波長の場合、必要なアンテナの長さはその4分の1である250m、波長が1mmのミリ波の場合はその4分の1である0.25mmとなります。

このように、波長が1cm〜1mmと短いミリ波レーダーは、装置を小型化・軽量化することができるので設置場所の自由が利きやすく、また高い透過性を活かして、アンテナをカバーなどで覆い、設置環境に馴染むデザインを選択することも可能です。

特徴と強み②:高速かつ大容量の通信が可能

ミリ波レーダーが注目されている理由の一つに、帯域幅の広さが挙げられます。

例えば、一車線しかない道路と四車線ある道路では、四車線道路の方が一度に多くの車が移動できます。これと同様に、帯域幅が広いと一度に伝送できる情報量が増えるため、広い帯域幅を持つミリ波は大容量の通信が可能なのです。

さらに、電波は帯域幅が広いほど通信速度が上がるので、ミリ波帯及びミリ波レーダーは、大容量かつハイスピードなデータ通信が求められる次世代通信技術の実現に欠かせない存在となっています。

特徴と強み③:コストパフォーマンスに優れている

LiDARなどのレーザー方式も、ミリ波レーダーと同様に分解能や精度が高く、また直進性に優れていますが、LiDARでは点の集まりによって構成される点群データを扱うため、それに対応できる高性能なCPUとメモリが必要で価格が高くなりがちです。さらに環境に左右されやすいというデメリットがあります。

ミリ波レーダーはLiDARほどではありませんが高い分解能や精度が得られ、総合的に見てコストと性能のバランスが優れていると言えるでしょう。

ミリ波レーダーが活用されているシーン

ミリ波レーダーは、自動車の自動運転システムやドローンの自律飛行システム、フォークリフトの異常検知システム、建造物の振動検知システム、人体の生体反応を非接触で検知する医療システムなど、様々な分野で広く活用されています。

また公共設備・福祉設備などへの活用も期待されており、例えば、利用者に応じて位置や高さが自動で変わるバリアフリートイレや、自動で交通量を測定するモニタリングシステムなどの実証実験が進められています。

ミリ波レーダーに限らず、検知や測定、位置把握などを目的とした装置には、それぞれ長所と短所が存在し、特性を理解した上で適切に運用していくことが大切です。

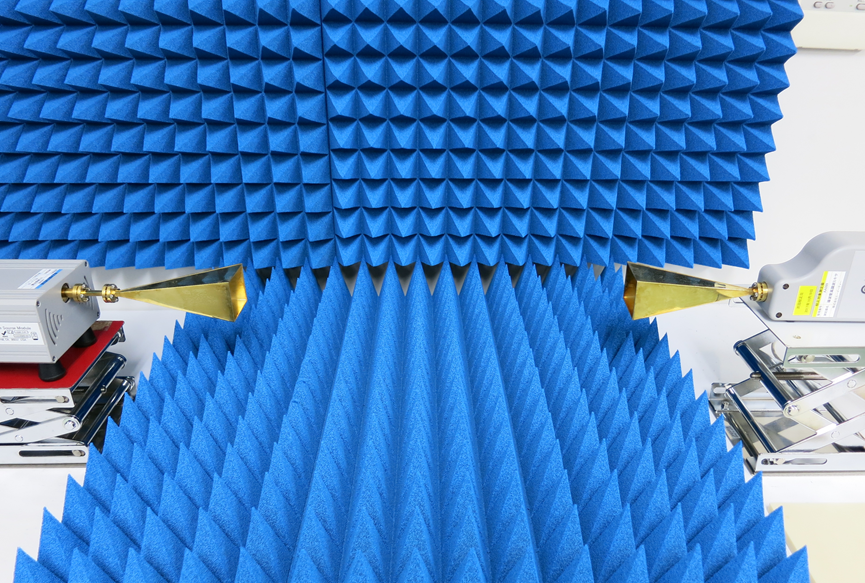

CSTのミリ波透過測定サービスについて

ミリ波の弱点は、その性質自体を変えることができず、他の技術と組み合わせる・周波数帯を変える・アンテナの設計を工夫するなどして対処していく必要があります。

私たち株式会社エーイーティーではミリ波透過測定サービスをご提供しておりますので、ぜひ下記より詳細をご覧ください。

株式会社エーイーティーは、30年以上にわたる「 CST Studio Suite」の豊富な実績と経験に基づき、研究・開発業務の立ち上げから運用フローの構築まで、ユーザー様に対して多岐にわたるサポートを提供しています。

導入をご検討中の方に向けて、30日間無料トライアルや簡易版ライセンスのご案内、セミナー動画やイベントを随時開催していますので、お気軽にご利用ください。

導入をご検討のお客様

お客様トライアル期間中も、通常のお客様と同様の技術サポートをご提供致します。

CST Studio Suite Learning Edition

個人の学習用途で使用される方は、簡易版ライセンス(無料)をご利用頂けます。

セミナー・イベント

導入をご検討中の方やCSTを使いこなしたいユーザー様向け、セミナー動画やイベントを開催しています。

電磁波技術のプロフェッショナル 株式会社エーイーティー

株式会社エーイーティーは、電磁波技術をコアとしたスタンフォード大学発のベンチャー企業として、1988年に誕生しました。

先端の解析ソフトウェア製品を中心に、誘電率測定装置をはじめ、小型プラズマ装置、人体電磁波ファントムなど付加価値の高いハードウェア製品をご提供し、また産官学連携プロジェクトを含む研究開発を通じてお客様のご要望にお応えしてまいりました。

当社の持つ高度な専門知識と技術力、幅広いネットワーク、そして独創的な発想力を武器に、価値あるソリューションをご提案致します。

CST Studio Suiteの導入に関するお困りごとやご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お電話でも承ります。お気軽にご連絡ください。

044-980-0505

044-980-0505

平日 09:00~18:00

CST Studio Suiteの導入を

ご検討のお客様

技術サポートをご提供致します。

まずはお気軽にご相談ください。

解析目的や現在直面している課題などお聞かせください。

- 会社名

- 株式会社エーイーティー

- 所在地

- 〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目7番6号

TEL:044-980-0505(代表)

お問い合わせ

お問い合わせ