EMC・EMI・EMSの違いについて|基本知識や対策の相違点

本記事では、混同しがちなEMC・EMI・EMSの違いについて解説していきます。また、EMC対策のポイントやEMI・EMS対策の相違点にも触れていますので、これらの概念について理解を深めたい方はぜひ最後までご覧ください。

EMC・EMI・EMSの違いとは?

EMC・EMI・EMSの違いについて、まずは基本的な概念をご紹介していきます。

結論からお伝えすると、EMIとは電子機器などによるノイズの発生とそれによって引き起こされる電子機器やシステムへの干渉問題を意味し、EMSとはノイズによる干渉の受けやすさを意味します。そしてEMCとは「ノイズを与えない・ノイズの影響を受けない」という二つの能力が両立されていることを指します。

つまり、EMCという概念の中に、EMIとEMSが含まれているという認識となります。

ここではEMC・EMI・EMSについて、具体例を交えながら見ていきましょう。

EMIとは「電磁干渉」

「EMI(Electromagnetic Interference)」とは、電子機器等が発する電磁波や電磁界が他の製品に干渉したり、製品内部で部品同士が干渉し合ったりすることで、正常な動作やシステムが妨害される現象です。「電磁干渉」や「エミッション(Emission)」ともいいます。

例えば、無線LANルーターの近くで電子レンジを使用すると、電子レンジから漏洩した電磁波によってWi-Fiの通信速度が低下したり、接続が一時的に切れたりしてしまうことがありますが、この現象がまさにEMIが発生している状態です。

さらに、EMIは製品内にあるプリント基板等でも発生し、製品が動作しなくなったり、動作が不安定になったりといった影響が現れます。

このような他の製品や部品に影響を与える電磁波は「ノイズ」と呼ばれ、製品開発においてはノイズを発生させないEMI対策が求められます。

関連記事: EMI(エミッション)とは?基本知識や対策の必要性について

EMSとは「電磁感受性」

「EMS(Electromagnetic Susceptibility)」とは、他の電子機器や電子部品が発するノイズに対する耐性のことで、「電磁感受性」や「イミュニティ(Immunity)」ともいいます。

先ほどの電子レンジと無線LANであれば、電子レンジが発するノイズによって無線LANルーターに影響が出ていますので、EMS耐性が弱いと表現できます。製品開発においては、ノイズを発生させないEMI対策だけでなく、ノイズの影響を最小限に抑えるEMS対策も求められるのです。

EMCとは「電磁両立性」

影響を与える電磁波を最小限に抑えることと、ノイズの影響を最小限に抑えること、この2つの能力を同時に持ち合わせることを「EMC(Electromagnetic Compatibility)」や「電磁両立性」といいます。

簡単に言えば、電磁波が他の機器や部品に影響を与えず、また他からのノイズに影響されない耐性を持つ状態を指します。

つまり、電子レンジと無線LANルーターを同時に使用した際、電子レンジから放射されたノイズが無線LANルーターに干渉せず、また無線LANルーターも電子レンジから受けたノイズによって性能劣化が起こっていないという状態が、「EMC性能が高い」ということになります。

EMC対策の基本知識とポイント

電気を使う製品や部品では、ノイズの発生を完全に抑えることができません。しかし、ノイズが電気信号に干渉すると故障や誤動作等を引き起こす恐れがあるため、EMIとEMSの両方で機器の正常な動作と安全性を確保する対策が求められます。そして、これらの対策を総じてEMC対策と呼んでいます。

ここでは、EMC対策の基本とEMC規格、EMC対策のポイントについて見ていきましょう。

EMC対策の基本とEMC規格

EMC対策の基本は、影響を与えるノイズを発生させないことと、ノイズを受けても影響を受けないことの2つを満たすことです。そして、この電磁両立性を満たす基準となっているのがEMC規格です。

EMC規格にはEMI規格(エミッション規格)とEMS規格(イミュニティ規格)があり、それぞれ各国で定められている国内規格や、IEC(国際電気標準会議)・CISPR(国際無線障害特別委員会)といった国際的な機関で定められている国際規格が存在します。

そして電気を使用する機器は、上記のような各国や地域で定められているEMC規格への適合が証明されなければ、原則として販売することができません。日本国内で販売する製品については、JISやVCCIの規格に適合することが求められます。

EMC対策のポイント

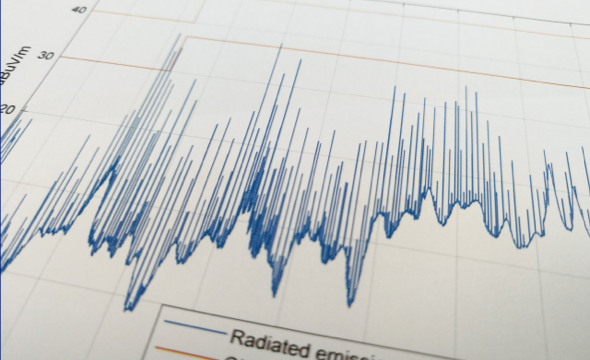

ノイズには空間を伝わる放射ノイズと、ケーブルやプリント回路を介して伝わる伝導ノイズの2つの概念があります。

EMC対策では発生源とノイズの種類を見極めることがポイントとなりますが、信号とノイズを選り分けるのが難しかったり、ケーブルがアンテナとなって伝導ノイズが放射ノイズに変化したりと、そう簡単にはいかないのが現実です。

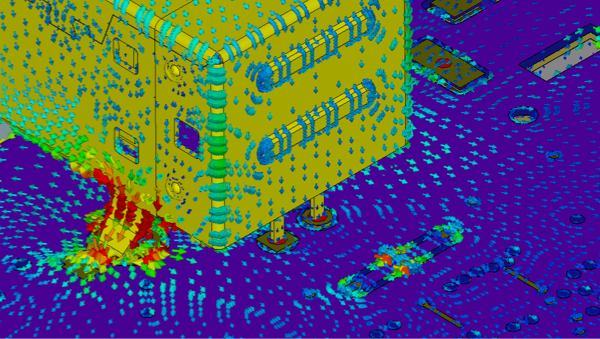

そのため、製品開発では電磁界解析ソフトウェアを使用するなどして、ノイズ伝搬のメカニズムを明らかにし、状況に応じて対策を打っていきます。

EMI対策とEMS対策の違いについて

EMI対策では、ノイズの発生源を特定して、そのノイズを抑制する対策を打っていきます。具体的には、電磁遮蔽(EMIシールド)や電波吸収体、機器や部品を大地と電気的に接続するグランドといった方法があり、また基板レイアウトでは寄生成分の少ないパターン設計を選択していきます。

対してEMS対策では、外部からのノイズに対する耐性を高めることが必要です。EMI対策と同じく遮蔽や吸収、グランドといった方法がとられる他、実際に製品が使用される環境や用途を考慮した設計・検証も求められます。

つまり、EMIは設計段階での対策が重要であり、EMSは設計段階に加えて製品の使用シーンを想定したシミュレーションと、その対策も重要となります。

EMC(EMI・EMS)解析にはシミュレーションがおすすめ

今回は、EMC・EMI・EMSの概念や対策方法の違いについてご紹介しました。

電磁界は人間の目で確認することができないため、製品に適したシミュレーションソフトウェアの導入がカギとなります。そこでおすすめなのが、電磁界解析ソフトウェア「 CST Studio Suite」です。

CST Studio Suiteは、あらゆる電磁界問題をカバーするOne Package Solutionとして、幅広い開発・研究分野で採用されているシミュレーションソフトウェアで、静電磁界のセンサーの計算からマイクロ波アンテナ、EMC対策、光デバイスの解析まで全てのソルバーが追加費用なしで利用できます。

さらに、使い勝手の良いユーザーインターフェイスで解析担当者の作業負担を軽減することにも貢献します

現在使用されているシミュレーションソフトウェアにご不満がある方や、これからシミュレーションソフトウェアの導入を検討されている方は、電磁界解析ソフトウェア「 CST Studio Suite」を検討されてみてはいかがでしょうか。

なお、本サイトでは「 CST Studio Suite」を使ったEMI・EMSの解析事例を公開しております。ぜひ参考にご覧ください。

株式会社エーイーティーは、30年以上にわたる「 CST Studio Suite」の豊富な実績と経験に基づき、研究・開発業務の立ち上げから運用フローの構築まで、ユーザー様に対して多岐にわたるサポートを提供しています。

導入をご検討中の方に向けて、30日間無料トライアルや簡易版ライセンスのご案内、セミナー動画やイベントを随時開催していますので、お気軽にご利用ください。

導入をご検討のお客様

お客様トライアル期間中も、通常のお客様と同様の技術サポートをご提供致します。

CST Studio Suite Learning Edition

個人の学習用途で使用される方は、簡易版ライセンス(無料)をご利用頂けます。

セミナー・イベント

導入をご検討中の方やCSTを使いこなしたいユーザー様向け、セミナー動画やイベントを開催しています。

電磁波技術のプロフェッショナル 株式会社エーイーティー

株式会社エーイーティーは、電磁波技術をコアとしたスタンフォード大学発のベンチャー企業として、1988年に誕生しました。

先端の解析ソフトウェア製品を中心に、誘電率測定装置をはじめ、小型プラズマ装置、人体電磁波ファントムなど付加価値の高いハードウェア製品をご提供し、また産官学連携プロジェクトを含む研究開発を通じてお客様のご要望にお応えしてまいりました。

当社の持つ高度な専門知識と技術力、幅広いネットワーク、そして独創的な発想力を武器に、価値あるソリューションをご提案致します。

CST Studio Suiteの導入に関するお困りごとやご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お電話でも承ります。お気軽にご連絡ください。

044-980-0505

044-980-0505

平日 09:00~18:00

CST Studio Suiteの導入を

ご検討のお客様

技術サポートをご提供致します。

まずはお気軽にご相談ください。

解析目的や現在直面している課題などお聞かせください。

- 会社名

- 株式会社エーイーティー

- 所在地

- 〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目7番6号

TEL:044-980-0505(代表)

お問い合わせ

お問い合わせ