ESD破壊(静電気破壊)とは?発生原因や対策について

電子部品や半導体部品は非常に繊細なため、ほんのわずかな電気が流れるだけで破壊に繋がる恐れがあり、なかでも静電気については慎重に管理が必要で、設計〜製造〜輸送と全ての作業工程でESD対策が求められます。

そこで今回は、ESD(静電気放電)による電子部品及び機器の破壊「ESD破壊」について、そのメカニズムや発生原因、対策などについて解説します。電磁界解析ソフトウェアを使用したESDのモデリング事例についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

ESD破壊(静電気破壊)とは

はじめにESD破壊(静電気破壊)とは何か、静電気が発生する仕組みや ESD破壊による影響について見ていきましょう。

ESD(静電気放電)のメカニズム

摩擦などによって物体表面にプラスもしくはマイナスの電荷が蓄積すると(静電気の発生)、周囲の物体との間に電位差が生まれます。

そして電位差が一定の限界を超えると、空気中の分子がイオン化されて電子が放出されるのですが、この現象を静電気放電(ESD)と呼びます。

ESD破壊(静電気破壊)とは

ESD破壊(静電気破壊)とは、電子機器や半導体デバイスなどがESDによる電流によって破壊する現象を指します。

例えば、ESDによって回路内で断線や短絡が発生すると回路が正しく機能しなくなり、機器の正常な動作が妨げられたり、機器の寿命が短くなったり、機能が劣化する可能性があります。またこのようなESD破壊が頻発すると製品やメーカーの信頼性が低下する原因にもなり、さらには、修理・メンテナンスにかかるコストや、不良品の回収・廃棄にかかる損失コストの発生にも繋がる恐れがあります。

ESD破壊(静電気破壊)の原因

ESD破壊の主な原因には、人と物体との間で発生するESD、機器同士で発生するESD、デバイス自体で発生するESDの3パターンがあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

ESD破壊の原因①:人と物体間でのESD

帯電した人が電子機器等に触れて静電気放電することを人体モデル(HBM/Human Body Model)といい、特に空気が乾燥した環境で顕著に見られます。

人体モデルは日常生活・製造現場問わずあらゆるシーンで発生し、例えば衣服の摩擦で帯電した状態で電子機器等に触れると、機器に急激な電流が流れて損傷することがあります。

また製造現場においては、帯電した作業者が工具を使用して作業する際、その工具を経由して機器や部品でESD破壊が発生するケースなどが挙げられます。

なお、ESD破壊で最も多い原因がこの人体モデル(HBM)による放電です。

ESD破壊の原因②:機器と機器間でのESD

静電気を帯びた機器が別の機器に放電する現象はマシンモデル(MM/Machine Model)と呼ばれ、機器同士が密集している製造現場などで注意が必要なモデルとなります。

例えば、製造ライン上で機器同士が近い距離にある時や、機器を修理する際などでMMモデルによるESD破壊が発生する可能性があります。

また製造ライン上でESDが発生すると、ホコリなどが付着して接点不良や塗装ムラが発生したり、ワーク同士が付着して部品詰まりや成形部品の排出ミスなどを引き起こす恐れがあります。このような不良・トラブルを回避するためにも、静電気対策は製造現場において重要な課題の一つとなっているのです。

ESD破壊の原因③:デバイス自体でのESD

デバイス自体が製造や取扱いの過程で静電気を帯び、ESD破壊が起こることをデバイス帯電モデル(CDM/Charged Device Model)と呼びます。摩擦などによってデバイスが帯電し、その状態のまま金属などの導体に触れると回路内に急激な電流が流れてESD破壊が発生するというメカニズムです。

デバイス帯電モデルによるESD破壊のケースとしては、例えば、半導体の製造工程においてウェハーハンドリング時の摩擦等が挙げられるでしょう。

ESD破壊(静電気破壊)の対策

私たち人間がESDによる衝撃を感じることができるのは2,000〜3,000V以上だと言われていますが、電子部品などの電圧への耐性(耐電圧)はこれよりはるかに低く、例えばCMOSで250〜2,000V程度、MOSFETで100〜200V程度だとされています(※)。気付くことができないからこそ、慎重に管理しなければならないのです。

そしてESD破壊(静電気破壊)を引き起こさないためには、静電気の発生を未然に防ぐこと、静電気が発生しても帯電させないこと、そして静電気を放電させないことが大切になります。それぞれの具体的な対策方法について見ていきましょう。

※参考文献:「仁田周一:”電子機器のノイズ対策法”、オーム社(61.6)、p51」ー表1.7

ESD破壊対策①:未然に防ぐ方法

静電気の発生を未然に防ぐには、急激な剥離や摩擦を減らす・電気を逃げやすくする・加湿器を使用して湿度を一定以上に保つなどの対策が有効です。なお、静電気は相対湿度65%以上で発生しにくくなり、発生しても逃げやすくなる目安とされていますが、湿度が50%を超えると今度は湿度障害率が高まるため注意が必要です。

これらの方法の他にも、作業者が静電気を帯びないように導電性のある床材や靴、手袋などを使用したり、製品を輸送する際には防湿バッグや帯電防止袋などESD対策が施されたものを使用するなどして、ESD破壊を防ぐことが可能です。

ESD破壊対策②:帯電を防ぐ方法

発生した静電気を帯電させないようにするには、帯電した電荷をグランドに逃がしたり(グランディング)、あらかじめ静電気を帯電しにくい素材や導電性が高い素材を選ぶというのも一つの方法です。また、物体の表面に帯電防止剤を塗布して帯電を防ぐ方法もあります。

加えて、素材に導電性が高いカーボン粒子などの素材を練り込むあるいは塗工することで、物体自体に導体性を持たせ、電荷の滞留を防ぐという方法も有効でしょう。

ESD破壊対策③:放電を防ぐ方法

静電気を放電させないようにするには、イオナイザー(除電器/電圧印加式除電器)で発生した電荷を強制的に除去するのが一般的です。イオナイザーとは、空気中にある静電気をイオンで中和し、取り除く役割を果たす機器で、イオンの発生方法には「コロナ放電式」「軟X線式」「放射線式」「紫外線式」などの方式があります。

この中で最も多く採用されている方式がコロナ放電式で、電極針・高圧電源・アースから構成され、さらにバータイプ・ブロアタイプ・スポットタイプ(ノズルタイプ)・ガンタイプの4タイプあり、除電距離・除電範囲・除電速度に合わせて使い分けます。

なお、コロナ放電式で基本性能が高いイオナイザーはバータイプですが、例えば卓上で作業する際は小型のブロアタイプ、ピンポイントで除電するならスポットタイプ、ESDによって物体表面にホコリなどの異物が付着した際はガンタイプなど、目的に合ったイオナイザーを選ぶと良いでしょう。

関連記事:ESD規格の基礎知識|ESD試験・対策・解析事例について

電磁界解析ソフトウェアを活用したESD対策

ESD破壊対策では前述した対策が重要視される傾向にありますが、電磁界解析ソフトウェアを使った設計・開発段階での対策も重視すべきです。というのも、後の工程で対策を講じるよりもコストが抑えられますし、スケジュールにも余裕を持って進められるからです。

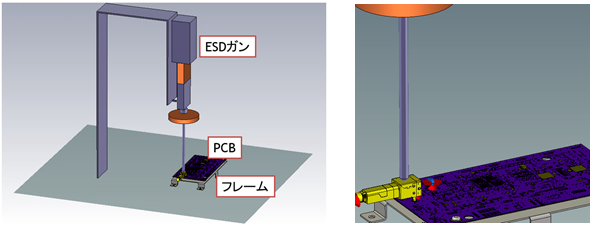

電磁界解析ソフトウェアではESDが発生した時の電界や表面電流分布を計算し、その時間発展を可視化することが可能で、設計段階でESDによる影響を予測して事前に対策を施したり、問題が発生してしまった機器の原因を調査することが可能です。

本サイトでは「 CST Studio Suite」を使用したESDのシミュレーション事例を掲載していますので、ぜひ参考にご覧ください。

CST Studio Suiteは、あらゆる電磁界問題をカバーするOne Package Solutionとして、幅広い開発・研究分野で採用されているシミュレーションソフトウェアで、静電磁界のセンサーの計算からマイクロ波アンテナ、EMC対策、光デバイスの解析まで全てのソルバーが追加費用なしで利用できます。

さらに、使い勝手の良いユーザーインターフェイスで解析担当者の作業負担を軽減することにも貢献します。

現在使用されているシミュレーションソフトウェアにご不満がある方や、これからシミュレーションソフトウェアの導入を検討されている方は、電磁界解析ソフトウェア「CST Studio Suite」を検討されてみてはいかがでしょうか。

株式会社エーイーティーは、30年以上にわたる「 CST Studio Suite」の豊富な実績と経験に基づき、研究・開発業務の立ち上げから運用フローの構築まで、ユーザー様に対して多岐にわたるサポートを提供しています。

導入をご検討中の方に向けて、30日間無料トライアルや簡易版ライセンスのご案内、セミナー動画やイベントを随時開催していますので、お気軽にご利用ください。

導入をご検討のお客様

お客様トライアル期間中も、通常のお客様と同様の技術サポートをご提供致します。

CST Studio Suite Learning Edition

個人の学習用途で使用される方は、簡易版ライセンス(無料)をご利用頂けます。

セミナー・イベント

導入をご検討中の方やCSTを使いこなしたいユーザー様向け、セミナー動画やイベントを開催しています。

電磁波技術のプロフェッショナル 株式会社エーイーティー

株式会社エーイーティーは、電磁波技術をコアとしたスタンフォード大学発のベンチャー企業として、1988年に誕生しました。

先端の解析ソフトウェア製品を中心に、誘電率測定装置をはじめ、小型プラズマ装置、人体電磁波ファントムなど付加価値の高いハードウェア製品をご提供し、また産官学連携プロジェクトを含む研究開発を通じてお客様のご要望にお応えしてまいりました。

当社の持つ高度な専門知識と技術力、幅広いネットワーク、そして独創的な発想力を武器に、価値あるソリューションをご提案致します。

CST Studio Suiteの導入に関するお困りごとやご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お電話でも承ります。お気軽にご連絡ください。

044-980-0505

044-980-0505

平日 09:00~18:00

CST Studio Suiteの導入を

ご検討のお客様

技術サポートをご提供致します。

まずはお気軽にご相談ください。

解析目的や現在直面している課題などお聞かせください。

- 会社名

- 株式会社エーイーティー

- 所在地

- 〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目7番6号

TEL:044-980-0505(代表)

お問い合わせ

お問い合わせ