ESDを例にしたCSTによる回路-電磁界の連成解析

CST Studio Suiteの大きな特徴の1つとなっている、回路と3次元電磁界の連成解析について、ESD(静電気放電)を例に挙げて詳しくご紹介します。

3種類の回路―電磁界の連成

CSTでは3種類の回路と3次元電磁界の連成解析が可能となっています。

| ① |  |

電磁界解析結果を等価回路(SPICEまたはS-parameter)で受け渡し (一般的な 電磁界-回路連成解析) |

| ② |  |

回路網による信号出力に応じたFieldの合成・スケーリング |

| ③ |  |

回路と電磁界を同期した解析(過渡応答) True Transient Co-simulation |

通常、回路―電磁界の連成は①が一般的と思います。 電磁界の解析を行った結果を回路要素として受け渡す方法です。 この方法であれば、電磁界と回路のシミュレータは別々でも構いません。 ②については 回路計算の結果を反映した電磁界分布を合成する処理となり、①とは逆方向の連成です。 例えばマッチング回路を付加してアンテナの放射効率を改善する、複数の励振源からの信号入力を合成した結果の電磁界分布を求める場合などに用います。

CSTの回路―電磁界の連成機能の大きな特徴となっている③は、回路と電磁界を双方向に同期しながら連成させる手法です。 回路シミュレーションと電磁界シミュレーションが1つのソフトウェア内で密接に連携しているCSTならではのアプローチです。 ③は英語の表記の通り、時間領域の解析となります。 ESD対策として用いられるダイオードの非線形特性を適切に反映し、過渡的な電磁界の振る舞いを求めるためのシミュレーションは③のアプローチが必須となります。

回路と電磁界連成の設定例

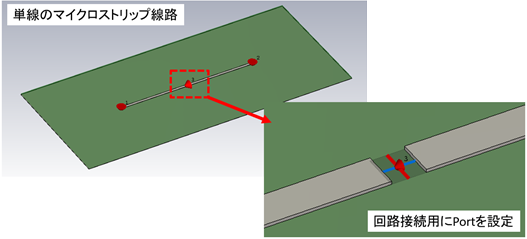

CST Studio Suiteでどのように回路と3次元電磁界の連成を設定するか、簡易例を用いてご説明します。 以下の図は基板上のマイクロストリップ線路です。 線路の始点・終点に給電用のポート(Port1、2)を設定し、線路中間にもう1つポート(Port3)を追加します。

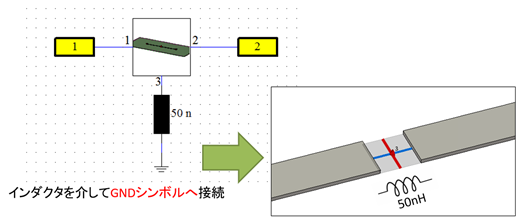

CSTは、3D解析と回路解析の2つモードをタブ切替えにて行き来する設計となっており、上記のように3つのポートを設定すると、回路解析側(Schematic)ではポートに対応する回路上のピンが表示されます。 次に下図の要領でSchematic上にポート3に対応するピンに対してインダクタ(50nH)を接続します。 回路上の入出力ポートも併せて設定します。

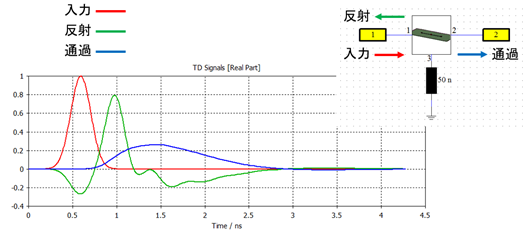

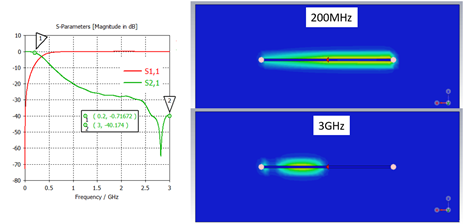

この状態で解析を実行します。 入力に対する反射・通過の時間応答波形と周波数応答が得られます。

線路の中間にインダクタを設けたことで3GHzの周波数ではハイインピーダンスとなり、信号が通過しない振る舞いが計算されました。

ESD解析の実際例

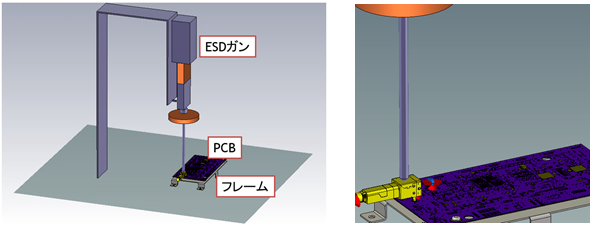

それでは回路―電磁界連成の活用したESD解析の実際の様子をご紹介します。 解析モデルは ESDガン、放電印可対象のPCB、金属フレームからなります。 ESDガンは人体放電を模擬した集中定数を含む基準モデルとして、ユーザー様に配布可能なモデルとして用意しています。 簡単な位置合わせ機能を活用し、放電ポイント(今回はPCBに実装したUSBコネクタのボディ)にガン先端が接触するように設定しました。

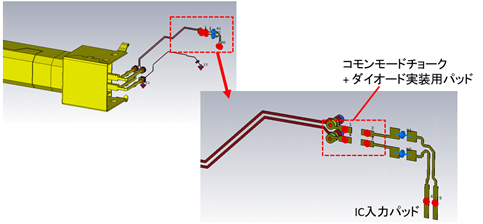

以下の図はUSB信号ラインをコネクタから基板上のIC入力パッド部まで表示しています。 IC入力前にESD保護用のダイオードとコモンモードチョークを実装するためのパッドがあり、回路接続用のポートが配置されています。 この他、USB電源供給用配線にもダイオードを設置します。

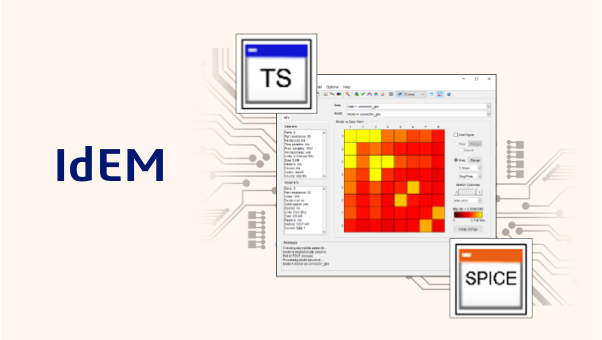

全体の回路接続の様子が以下の図になります。ダイオードの有無によってESD印可によるノイズがどのように変化するか、シミュレーションしました。

CST Studio Suiteの導入を

ご検討のお客様

技術サポートをご提供致します。

まずはお気軽にご相談ください。

解析目的や現在直面している課題などお聞かせください。

- 会社名

- 株式会社エーイーティー

- 所在地

- 〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目7番6号

TEL:044-980-0505(代表)

お問い合わせ

お問い合わせ