半導体EMCの基礎知識|EMC規格一覧やEMC試験も解説

今回は、半導体EMCの基礎知識や、EMC規格を評価方法と共に一覧にしてまとめています。また、半導体EMCの試験概要やEMC対策のポイントなどもご紹介していますので、半導体EMCに関する規格や番号毎の内容(評価方法)を確認したいという方、半導体EMCの基本的な概要について知りたいという方は、ぜひ参考にご覧ください。

半導体EMCの基礎知識

スマートフォンやデジタルカメラ、車載機器など、私たちの身近には半導体が使用された電子・電気機器がたくさん存在します。便利な生活に欠かすことのできない半導体ですが、一方で、半導体デバイスが発するノイズ障害が問題視されています。

ここではまず、ノイズ障害とは何か?というところから、半導体EMCの概要について見ていきましょう。

ノイズ障害について

部品や機器が発するノイズによって電磁的な影響が起こる現象をノイズ障害と呼びます。

例えば、携帯電話がペースメーカーの動作に影響を与える、Bluetooth使用時にWi-Fiの電波が悪くなる、車載機器が通信障害を起こすなど、ノイズ障害は様々なところで発生するリスクがあります。

そのため、電子・電気機器を製造する企業では、このような不要なノイズの発生を考慮し、対策を施して市場に商品を提供しなければなりません。

関連記事:【EMC解説】ノイズとは?種類・影響・EMC対策について

半導体EMCの概要

上記の通り、製品開発においては、部品や機器が発するノイズを抑える対策(EMI対策)と、外来ノイズ・内部ノイズへの耐性を高める対策(EMS対策)が求められます。

そして、この両方の能力を持つ状態をEMC(電磁両立性)といい、ノイズ障害に対する対策を包括して「EMC対策」や「ノイズ対策」と呼んでいます。

従来のEMC対策は、完成品やモジュール品、基板レベルまでが一般的でしたが、近年は半導体レベルでのEMC対策・EMC評価が求められる傾向にあり、なかでも高速通信機器や車載機器といった半導体デバイスが活躍する分野では、特にEMC評価が厳しくなっています。

関連記事:EMC・EMI・EMSの違いについて|基本知識や対策の相違点

半導体のEMC試験について

EMC試験とは製品の認証適合に必要な規格試験のことで、半導体のEMC試験においては、半導体が発するノイズ及びノイズへの耐性をそれぞれ評価します。

- 半導体が発するノイズに関する試験:EMI試験(エミッション試験)

- ノイズへの耐性に関する試験:EMS試験(イミュニティ試験)

EMC試験の内容は製品を販売する市場によって異なり、日本国内で販売する場合は国際規格のIEC規格やIEC規格を翻訳したJIS規格、RCJS規格、VCCI規格、電気用品安全法などへの適合が求められます。

この内、半導体デバイスのEMC試験に関する規定については、国際規格のIECが主流となっています。

【一覧】半導体のEMC規格と評価方法

半導体のEMI測定に関する主な規格はIEC 61967シリーズ、EMS測定に関する主な規格はIEC 62132シリーズとIEC 62215シリーズです。

なお、下記にてご紹介する規格番号及び概要については2024年1月時点で確認したものとなりますので、最新情報については日本規格協会などでご確認ください。

また、今回はIEC規格をまとめていますが、電子・電気製品に関する規格は販売する市場に応じたものを選択するようにしてください。

参考:日本規格協会

EMI規格(エミッション規格)について

IEC 61967シリーズは主に半導体デバイスが発する電磁波の測定方法についての規格で、伝導性エミッションと放射性エミッションで分類されています。

また、一般的条件及び定義を記した第1部と、測定方法について記した第2〜8部(7部は欠番)で構成されています。

| 規格番号 | 概要・評価方法 |

|---|---|

| IEC 61967-1 | 一般的条件と定義 |

| IEC 61967-1-1 | 近傍界走査(NFS)データフォーマット(放射性) |

| IEC 61967-2 | TEMセル法(放射性) |

| IEC 61967-3 | 表面走査法(放射性) |

| IEC 61967-4 | VDE法(伝導性) |

| IEC 61967-5 | WBFC法(伝導性) |

| IEC 61967-6 | MP法(伝導性) |

| IEC 61967-7 | 欠番 |

| IEC 61967-8 | ICストリップライン法(放射性) |

EMS規格(イミュニティ規格)について

EMSの測定に関する規格にはIEC 62132シリーズとIEC 62215シリーズの2つがあります。

前者のIEC 62132シリーズは、主に半導体デバイスのノイズ耐性を測定する方法について書かれており、IEC 61967シリーズと同じく伝導性イミュニティと放射性イミュニティに分類されています。一般的条件及び定義に関する第1部と、具体的な測定方法について規定する第2〜9部で構成されています(3部は廃止、6部・7部は欠番)。

| 規格番号 | 概要・評価方法 |

|---|---|

| IEC 62132-1 | 一般的条件と定義 |

| IEC 62132-2 | TEMセル法(放射性) |

| IEC 62132-3 | BCI法(伝導性)※2020年12月に廃止 |

| IEC 62132-4 | DPI法(伝導性) |

| IEC 62132-5 | WBFC法(伝導性) |

| IEC 62132-6 | 欠番 |

| IEC 62132-7 | 欠番 |

| IEC 62132-8 | ICストリップライン法(放射性) |

| IEC 62132-9 | 表面走査法(放射性) |

後者のIEC 62215シリーズは、主にパルスを印加する試験について規定されています。一般的条件及び定義について言及する第1部は未提案の状態です。

| 規格番号 | 概要・評価方法 |

|---|---|

| IEC 62215-1 | 未提案・審議前(※2024年1月確認時点) |

| IEC 62215-2 | Synchronous transient injection method |

| IEC 62215-3 | Non-synchronous transient injection method |

半導体デバイスへのEMC対策について

最後に、半導体EMCの難しさと課題、EMC対策のポイントについてご紹介します。

半導体EMCの難しさと課題

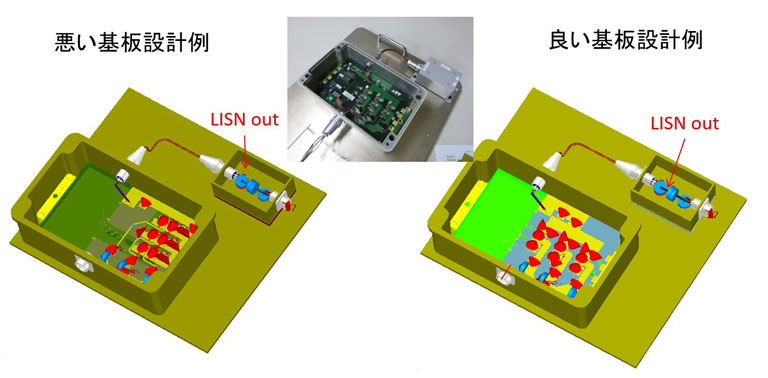

半導体EMCにおいて課題となるのが、例えば「集積回路単体での検証は問題なく進んだにもかかわらず、組み立て後のサンプル品の段階でノイズによる問題や不具合が見つかる」というように、テストフェーズで問題が発覚しやすいという点です。また残念なことに、最終フェーズでこのような問題が発見された場合、設計段階から見直しが必要となるケースが多い傾向にあります。

半導体デバイスへのEMC対策

手戻りが起きてしまうと工数が増えるため、スケジュールが大幅にずれたり、余計なコストが発生することが予測されます。このような半導体EMCの問題を解決するには、設計段階から精度の高いEMC対策をする必要があるのです。

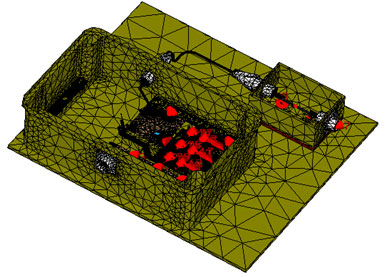

特に半導体EMCにおいては、部品単体でのノイズの影響を確認することは難しく、シミュレーションソフトウェアを活用するなど、包括的に検証できる体制を整えることが重要なポイントだと言えるでしょう。

「CST Studio Suite」で試作レスの開発を

今回は、半導体EMCの概要や、対応するEMC規格(IEC)についてご紹介しました。

本サイトでは「 CST Studio Suite」を使用した検証事例を公開しています。ぜひ下記ページよりご覧ください。

CST Studio Suiteは、あらゆる電磁界問題をカバーするOne Package Solutionとして、幅広い開発・研究分野で採用されているシミュレーションソフトウェアで、静電磁界のセンサーの計算からマイクロ波アンテナ、EMC対策、光デバイスの解析まで全てのソルバーが追加費用なしで利用できます。

さらに、使い勝手の良いユーザーインターフェイスで解析担当者の作業負担を軽減することにも貢献します。

現在使用されているシミュレーションソフトウェアにご不満がある方や、これからシミュレーションソフトウェアの導入を検討されている方は、電磁界解析ソフトウェア「CST Studio Suite」を検討されてみてはいかがでしょうか。

株式会社エーイーティーは、30年以上にわたる「 CST Studio Suite」の豊富な実績と経験に基づき、研究・開発業務の立ち上げから運用フローの構築まで、ユーザー様に対して多岐にわたるサポートを提供しています。

導入をご検討中の方に向けて、30日間無料トライアルや簡易版ライセンスのご案内、セミナー動画やイベントを随時開催していますので、お気軽にご利用ください。

導入をご検討のお客様

お客様トライアル期間中も、通常のお客様と同様の技術サポートをご提供致します。

CST Studio Suite Learning Edition

個人の学習用途で使用される方は、簡易版ライセンス(無料)をご利用頂けます。

セミナー・イベント

導入をご検討中の方やCSTを使いこなしたいユーザー様向け、セミナー動画やイベントを開催しています。

電磁波技術のプロフェッショナル 株式会社エーイーティー

株式会社エーイーティーは、電磁波技術をコアとしたスタンフォード大学発のベンチャー企業として、1988年に誕生しました。

先端の解析ソフトウェア製品を中心に、誘電率測定装置をはじめ、小型プラズマ装置、人体電磁波ファントムなど付加価値の高いハードウェア製品をご提供し、また産官学連携プロジェクトを含む研究開発を通じてお客様のご要望にお応えしてまいりました。

当社の持つ高度な専門知識と技術力、幅広いネットワーク、そして独創的な発想力を武器に、価値あるソリューションをご提案致します。

CST Studio Suiteの導入に関するお困りごとやご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お電話でも承ります。お気軽にご連絡ください。

044-980-0505

044-980-0505

平日 09:00~18:00

CST Studio Suiteの導入を

ご検討のお客様

技術サポートをご提供致します。

まずはお気軽にご相談ください。

解析目的や現在直面している課題などお聞かせください。

- 会社名

- 株式会社エーイーティー

- 所在地

- 〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目7番6号

TEL:044-980-0505(代表)

お問い合わせ

お問い合わせ