LiDARとミリ波レーダーの違いは?それぞれの特徴や長所・短所について

今回は、対象物との距離や位置などを検知するセンシング技術「LiDAR(ライダー)」と「ミリ波レーダー」の違いについてご紹介します。また、それぞれのメリット・デメリットや、違いを活かした事例についても触れていますので、ぜひ参考にご覧ください。

ミリ波レーダーとLiDARとの違い

ミリ波レーダーとLiDARはいずれも物体との距離などを測定するセンシング技術で、電波もしくは光を対象物に向かって発射し、跳ね返ってきた波もしくは光から情報を取得する仕組みとなっています。

つまり、ミリ波レーダーとLiDARの違いを簡単に説明すると、「発射する電波がミリ波か、それともレーザー光(赤外線)か」ということなのですが、ミリ波とレーザー光はそれぞれ特徴が違い、それがレーダーの性能にも現れます。

ミリ波レーダーとは

電波の周波数による分類において、波長が1〜10mm、周波数が30〜300GHzの範囲を「ミリ波」と呼んでいます。そしてミリ波レーダーとは、このミリ波の電磁波を物体に照射して、物体に反射して戻ってきた電磁波から位置や相対速度などの情報を高精度に測定する技術のことです。

ミリ波レーダーは短い波長と広い帯域幅を持つのが特徴で、物体の動き・状態などの検知を得意とし、例えば自動運転技術や見守りセンサー、ヘルスケアモニタリングセンサー、ドローン、産業機械などに活用されています。

なお、ミリ波レーダーの検出方法にはFMCW方式とパルス方式があります。FMCW方式は周波数に変化を持たせながら電波を連続的に発射する方式で、パルス方式は極めて短い間隔で電波(パルス状)を発射する方式となっており、反射波のデータを処理します。

関連記事:ミリ波レーダーの仕組みとは?基本的な原理や構造について

LiDARとは

LiDAR(ライダー)とは「Light Detection And Ranging(訳:光による検知と測距)」を略した呼称で、物体に向かってレーザー光を照射し、反射して戻ってきたレーザー光から物体との距離や形状を計測する技術のことです。レーダーレーザーと呼ばれることもあります。

LiDARとミリ波レーダーの最も大きな違いは波長の短さです。ミリ波の波長が1〜10mmであるのに対して、LiDARで使用される近赤外線は750nm〜1,000nmと、非常に短い波長を扱っています。LiDARに限らずセンシング技術では波長よりも小さな対象物を検知することができませんので、LiDARは例えばエアロゾルや大気中の微小な浮遊物質のような計測システムにも使用されています。

加えて、LiDARは物体の位置や形状も得意です。身近な例だと、自動運転や航空測量などの他、ロボット掃除機、ゴルフ距離計、体操競技の採点など様々な分野で活用されています。

なお、LiDARには2D LiDARと3D LiDARの2つの概念があり、物体の形状・位置検知に使用されるのは後者の3D LiDARとなります。

ミリ波レーダーとLiDARのメリット・デメリット

ミリ波レーダーとLiDARは、いずれも「波長が短く直進性が強い」「高性能な測定が可能」という特性を持ちますが、得意・不得意やコスト面などでやや違いがあります。

両者の違いに着目しながら、それぞれのメリットとデメリットについてご紹介します。

ミリ波レーダーのメリット・デメリット

ミリ波レーダーのメリットは、LiDARと比べて価格が安価で、天候に左右されにくい点が挙げられます。また遠い距離にある対象物の高性能検知が可能で、情報伝送容量が大きいのもミリ波レーダーの特徴だと言えるでしょう。

一方で、対象物が人なのか自転車なのかといった物体の区別や、小さな物体の検知、反射率の低い物体の検知は苦手とします。

関連記事:ミリ波レーダーの弱点とは?特徴や活用されているシーン

LiDARのメリット・デメリット

LiDARのメリットは、ミリ波レーダーのように距離測定の精度が高いことに加えて、物体の形状を測定する性能が高いことが挙げられます。

物体の形状を正確に測定するには、物体を3次元の直交座標 (x,y,z) を取得する必要があり、これらのデータは点の集合体であることから点群データといいます。LiDARは高解像度かつ高密度の点群データを3次元的に得られるため、物体検知に非常に優れているのです。

一方で、LiDARはミリ波レーダーと違って天候に左右されやすい特性があり、コストも高くなりがちです。また、物体検知に優れているものの色の識別は苦手とします。この中で最もネックとなっているのがコストの高さで、低価格なものでも数万円から、高性能モデルで数百万円にのぼることもあり、実用化が進まない原因の1つだと言われています。

また、LiDARを自動運転で採用するには、動的な情報と静的な情報を組み合わせたダイナミックマップというデジタル地図が必要となります。動的な情報とは交通規制や工事情報、事故情報、歩行者情報など変化を伴う情報のことで、静的な情報とは車線情報や建物などの3次元構造物を指します。LiDARを活用した自動運転システムでは、このダイナミックマップが必要不可欠であり、そのデータ作成の進度も実用化に大きく影響します。

【ミリ波レーダーとLiDAR】違いを活用した事例

自動運転で使用される先進運転支援システム(ADAS)は、従来、ミリ波レーダーとカメラが主流でした。

これらのセンサーは前方に走る車との距離を把握する技術に長けているので、道路状況の変化が少ない高速道路では高い精度を発揮するものの、前述したようにミリ波レーダーは樹木や段ボールといった反射率の低い物体や、歩行車などの物体を検知する能力が低いため、一般道のような複雑かつ変化の多い状況では正確に検知することが難しいのです。

一般道での安全な自動運転を実現するには、前方車との距離だけでなく、歩行者や自転車、道路標識、横断歩道など、様々な対象物を検知する必要があり、ミリ波レーダーやカメラだけでは検知できないこれらの弱点を補えるのがLiDARであるとして、現在はミリ波レーダー・カメラに加えて、LiDARを組み合わせた自動運転システムの開発が各メーカーで進んでいます。

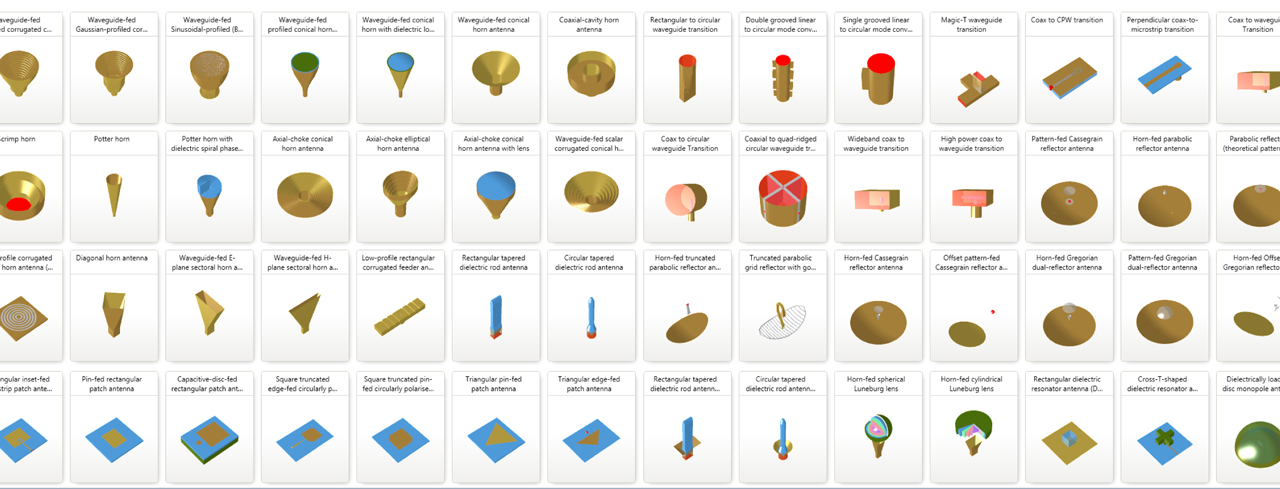

アンテナ設計やワークフローでお困りなら

私たち株式会社エーイーティーでは長年の経験で培われた解析技術を活かし、電磁界解析ソフトウェア「CST Studio Suite )」やアンテナ設計ツール「Antenna Magus」を活用した研究・開発業務の立ち上げ、運用フロー構築など、様々なステージにおいてサポートさせていただいております。

現在使用されているシミュレーションソフトウェアにご不満がある方や、これからシミュレーションソフトウェアの導入を検討されている方は、電磁界解析ソフトウェア「CST Studio Suite」を検討されてみてはいかがでしょうか。

株式会社エーイーティーは、30年以上にわたる「 CST Studio Suite」の豊富な実績と経験に基づき、研究・開発業務の立ち上げから運用フローの構築まで、ユーザー様に対して多岐にわたるサポートを提供しています。

導入をご検討中の方に向けて、30日間無料トライアルや簡易版ライセンスのご案内、セミナー動画やイベントを随時開催していますので、お気軽にご利用ください。

導入をご検討のお客様

お客様トライアル期間中も、通常のお客様と同様の技術サポートをご提供致します。

CST Studio Suite Learning Edition

個人の学習用途で使用される方は、簡易版ライセンス(無料)をご利用頂けます。

セミナー・イベント

導入をご検討中の方やCSTを使いこなしたいユーザー様向け、セミナー動画やイベントを開催しています。

電磁波技術のプロフェッショナル 株式会社エーイーティー

株式会社エーイーティーは、電磁波技術をコアとしたスタンフォード大学発のベンチャー企業として、1988年に誕生しました。

先端の解析ソフトウェア製品を中心に、誘電率測定装置をはじめ、小型プラズマ装置、人体電磁波ファントムなど付加価値の高いハードウェア製品をご提供し、また産官学連携プロジェクトを含む研究開発を通じてお客様のご要望にお応えしてまいりました。

当社の持つ高度な専門知識と技術力、幅広いネットワーク、そして独創的な発想力を武器に、価値あるソリューションをご提案致します。

CST Studio Suiteの導入に関するお困りごとやご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お電話でも承ります。お気軽にご連絡ください。

044-980-0505

044-980-0505

平日 09:00~18:00

CST Studio Suiteの導入を

ご検討のお客様

技術サポートをご提供致します。

まずはお気軽にご相談ください。

解析目的や現在直面している課題などお聞かせください。

- 会社名

- 株式会社エーイーティー

- 所在地

- 〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目7番6号

TEL:044-980-0505(代表)

お問い合わせ

お問い合わせ