ミリ波レーダーの周波数|周波数帯ごとの特徴や活用事例など

今回はミリ波レーダーの周波数について、帯域幅や波長、周波数帯ごとの特徴などを解説しています。また、24GHz帯・60GHz帯・76GHz帯・79GHz帯の特徴や、ミリ波レーダーにおける活用事例についてもご紹介していますので、ぜひ参考にご覧ください。

ミリ波レーダーの周波数

ミリ波レーダーとはミリ波の電波を使ったレーダーシステムのことで、自動運転システムや産業機械など様々な分野で使用されています。

ここでは、ミリ波レーダーの周波数と、ミリ波の特徴について見ていきましょう。

ミリ波の周波数について

電波は周波数帯ごとに「長波」「中波」「短波」のように区切られており、ミリ波とは、波長が1mm〜10mmの間、周波数帯が30GHz〜300GHzの間に分類される電波を指します。

| 周波数の分類 | 波長 | 周波数 |

|---|---|---|

| 極超長波(ULF) | 1,000〜100km | 300Hz〜3kHz |

| 超長波(VLF) | 100〜10km | 3kHz〜30kHz |

| 長波(LF/LW) | 10〜1km | 30kHz〜300kHz |

| 中波(MF/MW) | 1km〜100m | 300kHz〜3MHz |

| 短波(HF/SW) | 100m〜10m | 3MHz〜30MHz |

| 超短波(VHF) | 10m〜1m | 30MHz〜300MHz |

| 極超短波(UHF) | 1m〜10cm | 300MHz〜3GHz |

| マイクロ波(SHF) | 10cm〜1cm | 3GHz〜30GHz |

| ミリ波(EHF) | 1cm〜1mm | 30GHz〜300GHz |

ミリ波及びミリ波レーダーの特徴について

電磁波は波長が短いほど直進性が顕著になるのですが、ミリ波に区分される周波数帯の波長は1cm〜1mmと短く、他の周波数帯と比べて強い直進性を持ちます。また、一度に送ることができる情報量が非常に大きいのも特徴の一つです。

同じく波長が短いレーダーシステムにレーザー光を使用したLiDAR(ライダー)がありますが、ミリ波レーダーは光ではなく電波を使用するので、例えばトンネルなどの明るさが急激に変化する環境でも性能が変わることなく検知できます。

一方で、ミリ波に分類される周波数帯の中には、水蒸気や酸素分子によって電波が吸収されやすい周波数が存在します。つまり、該当の周波数においては雨や霧に電波が吸収される恐れがあり、吸収されるということは電波がそれ以上飛ばなくなることを意味します。ただ、この点についてはレーザー光を使用したLiDARも同様のため、他のセンシング技術と組み合わせて精度を上げる必要があります。

このような性質からミリ波レーダーは数m〜数km程度の検知に向いており、例えば自動車衝突防止レーダーや簡易無線などに利用されています。

関連記事:ミリ波レーダーの仕組みとは?基本的な原理や構造について

関連記事:ミリ波レーダーの弱点とは?特徴や活用されているシーン

ミリ波レーダーの周波数区分と特徴

ミリ波レーダーで使用されるミリ波は、周波数帯ごとにさらに24GHz帯・60GHz帯・76GHz帯・79GHz帯の4つの帯域に区分されます。ただし、24GHz帯に関しては波長がミリ波で定義されている1cm〜1mmに含まれないので、ミリ波ではなく「準ミリ波」と呼ばれることもあります。また、この区分けは日本独自のものです。

これらの周波数帯は該当の周波数のみを指すのではなく、下記の通り幅があります。この周波数の幅は国ごとに異なるため、原則、日本で認められている規格に適合していない製品は輸入することができず、反対に販売したい市場の規格に適合していない製品は輸出することができません。

なお、日本では総務省が策定した標準規格に準拠する必要があります。

| 周波数帯 | 波長(約) | 周波数 |

|---|---|---|

| 24GHz帯 | 12.5mm | 24.05GHz~24.25GHz |

| 60GHz帯 | 5mm | 60.0〜61.0GHz |

| 76GHz帯 | 4mm | 76.0〜77.0GHz |

| 79GHz帯 | 4mm | 77.0〜81.0GHz |

この中でミリ波レーダーとして使用可能な周波数帯は24GHz帯・76GHz帯・79GHz帯で、60GHz帯は76GHz帯が追加されて以降、限定的な用途に留まっています。

ミリ波レーダーでは、大きな道路をいくつかの車線に分割して同時に移動できる車両を増やすように、周波数帯をチャンネルと呼ばれる複数の周波数範囲に分割して情報を伝送するので、特に帯域幅が広い79GHz帯は大容量のデータを効率良く伝送することができ、現在実用化に向けて研究開発が進んでいます。

周波数の違いによるミリ波レーダーの用途事例

次に、周波数の違いによるミリ波レーダーの用途事例について解説します。

24GHz帯レーダーの用途事例

24GHz帯は産業・科学・医療で使用される「ISMバンド(Industrial Scientific and Medical Band)」として割り当てられている周波数で、24GHz帯レーダーは一般的にこれらの分野で使用するミリ波レーダーを指します。

例えば医療分野では、患者に触れることなく心拍や呼吸をモニタリングすることができるバイタルセンサーなどに活用されています。

また、24GHz帯は250MHzと狭帯域で、帯域幅が4GHzと広い79GHz帯と比べると情報の伝送効率が悪くなりがちですが、透過性に優れ、天候にも左右されにくく、短中距離の検知を得意とする特性があるため、従来の車載用レーダーにはこの24GHz帯が使用されています。

76GHz帯・79GHz帯レーダーの用途事例

ミリ波レーダーにおける76GHz帯・79GHz帯は、主に交通インフラにおける無線機器での使用を目的とした周波数帯で、79GHz帯に至っては最大4GHzもの広い帯域幅を持つのが特徴です。

高周波・短波長・広帯域であることのメリットとしては、他の周波数帯と比較して距離分解能・速度分解能・測長精度が優れている点や、アンテナを小型化することができる点が挙げられるでしょう。

76GHz帯・79GHz帯は、特に車載レーダーシステムで活用されることが多く、例えば前方監視レーダーやACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)といった用途に使用されています。また、76GHz帯レーダーは前方100〜200mm程までの長距離検知、79GHz帯レーダーは0.2〜70m程の短・中距離検知を得意とします。

従来、車載用の短距離レーダーは24GHz帯レーダーを使用するのが通常でしたが、今後は自動車の検知だけでなく歩行者や自転車の検知にも優れている79GHz帯に置き換わっていく計画です。

関連記事:LiDARとミリ波レーダーの違いは?それぞれの特徴や長所・短所について

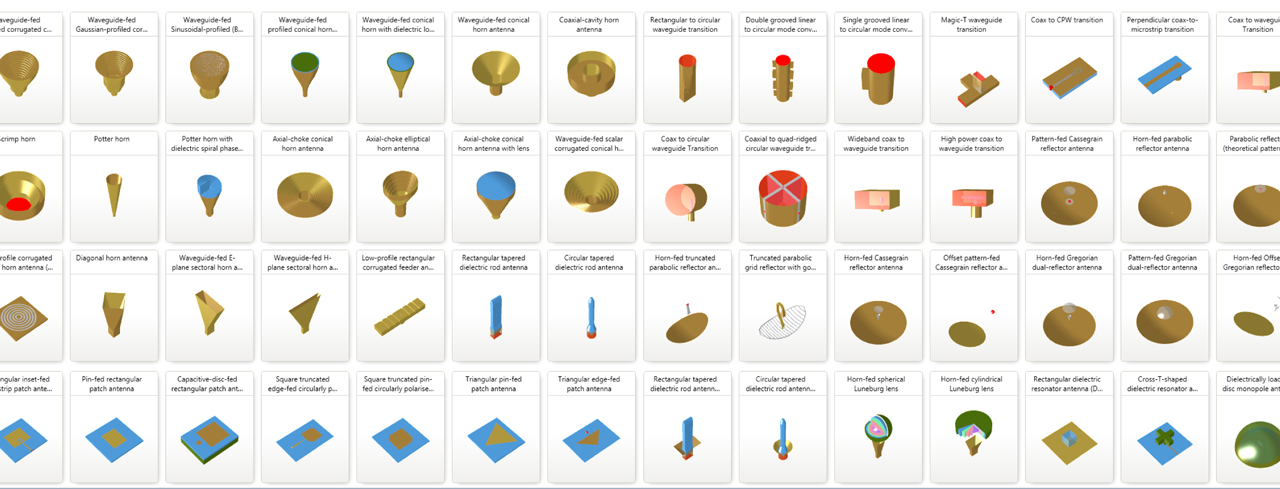

アンテナ設計やワークフローでお困りなら

私たち株式会社エーイーティーでは長年の経験で培われた解析技術を活かし、電磁界解析ソフトウェア「CST Studio Suite )」やアンテナ設計ツール「Antenna Magus」を活用した研究・開発業務の立ち上げ、運用フロー構築など、様々なステージにおいてサポートさせていただいております。

現在使用されているシミュレーションソフトウェアにご不満がある方や、これからシミュレーションソフトウェアの導入を検討されている方は、電磁界解析ソフトウェア「CST Studio Suite」を検討されてみてはいかがでしょうか。

株式会社エーイーティーは、30年以上にわたる「 CST Studio Suite」の豊富な実績と経験に基づき、研究・開発業務の立ち上げから運用フローの構築まで、ユーザー様に対して多岐にわたるサポートを提供しています。

導入をご検討中の方に向けて、30日間無料トライアルや簡易版ライセンスのご案内、セミナー動画やイベントを随時開催していますので、お気軽にご利用ください。

導入をご検討のお客様

お客様トライアル期間中も、通常のお客様と同様の技術サポートをご提供致します。

CST Studio Suite Learning Edition

個人の学習用途で使用される方は、簡易版ライセンス(無料)をご利用頂けます。

セミナー・イベント

導入をご検討中の方やCSTを使いこなしたいユーザー様向け、セミナー動画やイベントを開催しています。

電磁波技術のプロフェッショナル 株式会社エーイーティー

株式会社エーイーティーは、電磁波技術をコアとしたスタンフォード大学発のベンチャー企業として、1988年に誕生しました。

先端の解析ソフトウェア製品を中心に、誘電率測定装置をはじめ、小型プラズマ装置、人体電磁波ファントムなど付加価値の高いハードウェア製品をご提供し、また産官学連携プロジェクトを含む研究開発を通じてお客様のご要望にお応えしてまいりました。

当社の持つ高度な専門知識と技術力、幅広いネットワーク、そして独創的な発想力を武器に、価値あるソリューションをご提案致します。

CST Studio Suiteの導入に関するお困りごとやご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お電話でも承ります。お気軽にご連絡ください。

044-980-0505

044-980-0505

平日 09:00~18:00

CST Studio Suiteの導入を

ご検討のお客様

技術サポートをご提供致します。

まずはお気軽にご相談ください。

解析目的や現在直面している課題などお聞かせください。

- 会社名

- 株式会社エーイーティー

- 所在地

- 〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目7番6号

TEL:044-980-0505(代表)

お問い合わせ

お問い合わせ